車椅子・電動車椅子

車椅子の種類

車椅子は単なる移動手段ではなく、生活を向上させるための道具で、様々なタイプのものがあります。

車椅子は体格や、身体機能に合わせて選ぶことが大切です。使用目的、使用場所によっても違いがあり専門家からの助言が必要です。

普通型

一番多く使われているタイプの車椅子です。

リクライニング式

長時間の座位姿勢が困難な人のために、バックサポート(背もたれ)が後ろに傾斜する車椅子です。同時にレッグサポートも上下調整が可能です。

ティルト式

座面とバックサポートが一定の角度を保ったまま後方へ倒せるタイプで、リクライニング式に比べ、操作時にお尻のずれが起きにくく姿勢保持に適しています。

リクライニング・ティルト式

バックサポートの角度を変えることができ、座面とバックサポートが一定の角度を保ったまま後方へ倒せることが出来るタイプ。

手動リフト式

座面の高さを変えることが出来るもので、床面近くから70㎝ほどの高さまで上下します。

手動スタンディング車椅子

座位姿勢から立ち上がる機能が付いた車椅子で膝や腹部を固定し、立位姿勢をとることができます。

片手駆動型

片側についた2本のハンドリムを操作することにより、片手のみで駆動できる車椅子です。

レバー駆動型

レバーを進みたい方向に、倒す戻すを繰り返すことで駆動できる車椅子です。片手のみで操作が可能です。

手押し型(介助者用)

自分では車椅子を動かすことが出来ない人のために、介助により移動するタイプの車椅子です。

[手押し型A]

後輪が大車輪のもの。

[手押し型B]

後輪が小車輪のもの。(バギータイプ)

モジュラー方式

車椅子を構成する各部品(モジュール)を組み立てることにより作製します。使用者の身体機能や体格に合わせ、完成後に調整する機能を備えています。

6輪車

大車輪を座席のほぼ中央に取り付け、後方にもキャスターを装着して小回りを可能にした車椅子で、室内用に適しています。

スポーツ用

スポーツの種目に対応した性能を持つ車椅子です。

[バスケットボール用]

[テニス用]

[マラソン用]

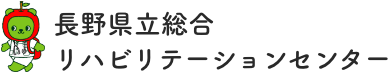

車椅子の各部の名称と役割

フレーム

車椅子の枠組みの事で、材質は鉄、ステンレス、アルミ合金、チタン合金などがあります。

バックサポート(背もたれ)

背中を支える部分で、身体機能に応じて高さや角度を調整する必要があります。自動車への積み込みの際コンパクトになるように、折り畳みや取り外しにすることがあります。

バックサポート(背張り調整)

ベルトの張りを調節して、背中の形状に合わせたり姿勢を変えたりすることがあります。

手押しハンドル(手押しグリップ)

形状は直角とカーブしたものがあります。介助者が車椅子を押すときに使います。

座シート(座張り調整式)

ベルトの張りを調整して座位姿勢を安定させることもあります。

アームサポート(肘掛け)

身体機能や使用目的により様々な形状・方式のものがあります。

[普通型]

一般的なタイプで、立ち上がる時や座るときにつかまることが出来ます。

[デスクアーム型]

テーブルなどに接近しやすいように前の一部が低くなっています。

[タイヤR型]

タイヤの形状に沿った形のもので、肘あては尽きません。

[パイプ型]

パイプ状のもので、モジュラー方式の車椅子などで使われています。

[跳ね上げ式]

ベッドなどへの乗り移りが行いやすいように、アームサポートを跳ね上げることが出来ます。

[高さ調整式]

使用者の姿勢や肘の位置に合わせて、アームサポートの高さを調整することが出来ます。

[スカートガード]

衣服が汚れたり、車輪に巻き込まれたりしないようにするためのものです。

レッグサポート(脚部)

通常は固定式ですが、身体機能や使用目的に合わせて様々な形式のものがあります。

[エレベーティング式(挙上式)]

足を伸ばして座る必要がある方のためにレッグサポートが挙上するタイプのものです。

[スイングアウト式(開閉式)]

ベッドやトイレに接近しやすくしたり、乗り移りを介助する際、足元が邪魔にならないようにするためにレッグサポートが外側に開く様になっています。スイングアウト式は通常、外側に開くだけでなく取り外すことも可能な構造になっています。

[脱着式]

スイングアウト式と同様に、ベッドやトイレに接近したり、乗り移りの時にレッグサポートを取り外すことが出来ます。

レッグサポート(レッグレスト)

足が後方に落ちないようにするためのもので、ベルト式と左右独立したパッドを備えたタイプのものがあります。

[ベルト式]

両側の支柱にベルトを渡したタイプ。ベルトは固定式と脱着式があります。

[左右独立式]

下腿を支えるパッドが左右独立しているタイプです。

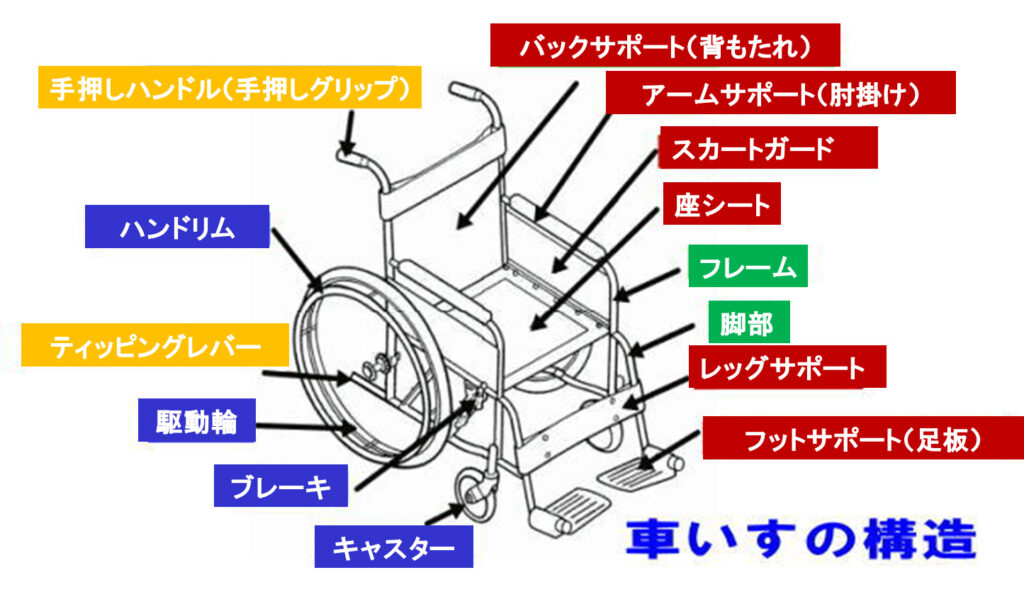

フットサポート(足板)

足を乗せるプレートで、材質にはプラスチック、アルミ合金、布、工業用ベルトなどがあります。一般的にはプラスチックが使われています。手前に折りたためるタイプや、足を安定させるために角度や位置を調整できるタイプがあります。足がプレートから落ちてしまう場合には、つま先やかかとにループをつけることもあります。足を保護するためにプレートにクッションをつけることもあります。

[折りたたみ式]

[パイプ式]

[角度調整]

[前後調整]

[フットサポートクッション]

[フットサポートクッション]

ハンドリム

車椅子を駆動する部分で、ハンドリムを動かすことで車椅子を操作します。材質はステンレス、アルミ合金、プラスチックなどがあります。手の力が弱い方のために滑り止め加工をしたり、握ることが出来ない場合にはノブをつけたりすることがあります。

[ハンドリム(ステンレス製)]

[ハンドリム(プラスチック製)]

[ビニールコーティング]

[ノブ付き]

ブレーキ

タッグル式、レバー式、スポーツ式などがありますが、タッグル式が一番多く使われています。上肢の機能に合わせて、押し掛け、引き掛け、片手操作で掛かるタイプがあります。介助者用ブレーキはキャリパーブレーキとフットブレーキがあり、キャリパーブレーキは坂道を下るときなどに使用し、フットブレーキは停車時に使用します。

[介助者用ブレーキ(キャリパーブレーキ)]

[介助者用ブレーキ(フットブレーキ)]

キャスター

車椅子の向きを変える時、走行を滑らかにするもので、一般的には硬性ゴム製のソリッドタイプが使われています。屋外での使用が多い場合は、走行中の振動を抑えるために、空気入り、クッションキャスター、ショックアブソーバー付きキャスターを使う場合もあります。小径のキャスターは主に室内用、大径のキャスターは屋外の不整地や段差の乗り越えに適しています。

[硬性ゴム製]

[空気入り]

[ウレタン製]

[ショックアブソーバー付き]

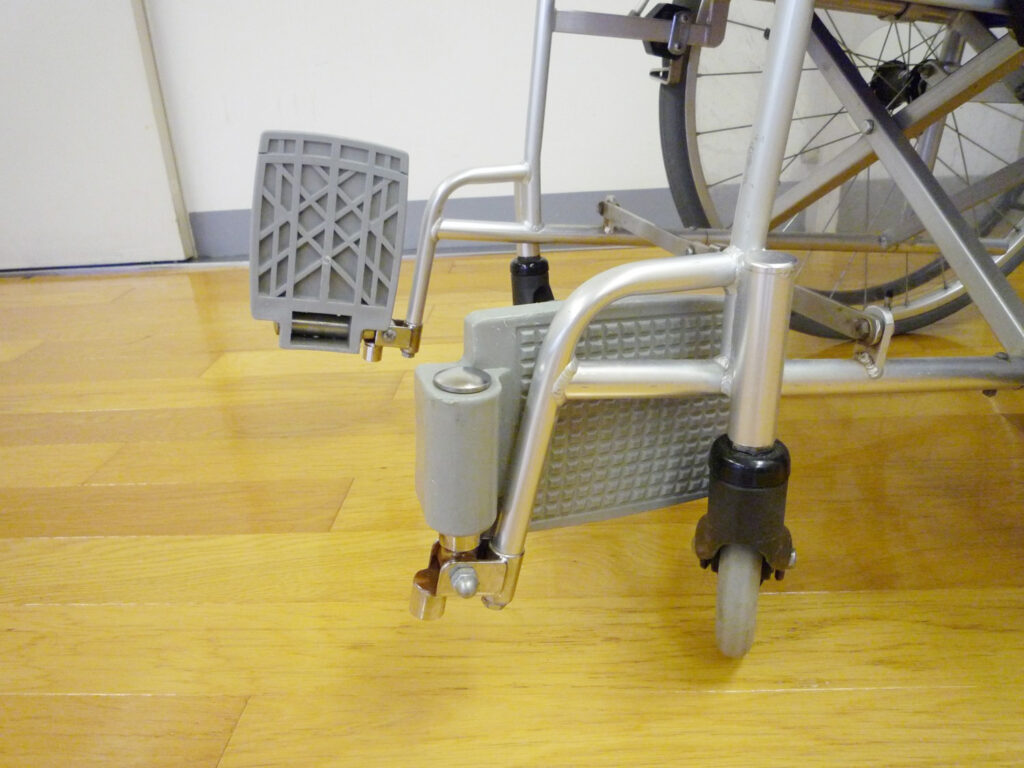

タイヤ

タイヤの大きさは一般的に24インチと22インチが使われています。介助者用車椅子では16~20インチのタイヤが使われています。自転車と同様に空気入りのタイヤが一般的ですが、空気の管理が不要なノーパンクタイヤもあります。キャンバー角をつけて回転しやすくしたり、脱着式にすることで積み込みやすくすることが出来ます。

モジュラー方式の車椅子には使用者の状況に合わせて、タイヤの車軸位置を調整する機構がついているものもあります。

[タイヤ(駆動輪)]

[タイヤ脱着式]

[車軸位置調整]

泥はねなどで手や衣服が汚れないように、泥よけ(タイヤガード)をつけたり、指などをタイヤのスポークに巻き込まれないように、スポークカバーを取り付けたりすることがあります。

[泥よけ(タイヤガード)]

[スポークカバー]

シート

シートの材質は大きく分けてビニール製とナイロン製があります。ビニール製は汚れてもふき取りやすく、ナイロン製は耐久性に優れています。色や柄の種類を選ぶことが出来ます。

[シート(ビニール製)]

[シート(ナイロン製)]

ティッピングレバー

車椅子で段差を越えるときに、介助者がこのティッピングレバーを足で踏むことで車椅子のキャスターを簡単に持ち上げることが出来ます。

車椅子の付属品

クッション

車椅子の座面に敷いたり、バックサポートに取り付けて身体にかかる圧力を分散して褥瘡などを予防するために使います。

クッションの種類として、ポリエステル、ウレタンフォーム、ゲルとウレタンの組み合わせ、バルブ開閉空気調整式、フローテーションパッド、特殊な空気室構造のもの、使用者の身体の形状に合わせて作る特殊形状クッションなどがあります。

[ウレタンフォーム]

一般的に良く使われているタイプのクッションです。

[バルブ開閉空気調整式]

バルブを操作して、中の空気を調整することで、クッションを臀部の形に合わせることが出来ます

[フローテーションパッド]

人間の脂肪組織に似た性質を持つゲル構造の物質を使ったもので、圧力を分散・吸収する効果があります。

[特殊な空気室構造のもの]

多数のセル(空気室)から構成された特殊な構造により、優れた体圧分散効果を持ち、褥瘡の治療・予防に適しています。

[特殊形状クッション]

使用者の骨盤や大腿部(太もも)の形状に合わせて形を作るため、座位姿勢を保持するのに適しています。

テーブル

食事や作業のために専用のテーブルをつけることが出来ます。姿勢を保持するためにテーブルを用いることもあります。

ポケット

バックサポートの後ろだけでなく、必要に応じてアームサポート(肘掛け)の内側、座シートの裏側につけることが出来ます。

シートベルト

座位姿勢が不安定な人や、不随意運動が出てしまう方の場合に体を固定するために、胴・股・脚部などに取り付けます。固定方法は、バックル式とベルクロ式などがあります。

枕

頭部の保持が困難な場合に使います。

杖おき

杖歩行を行っている方が、杖を持ち運ぶために取り付けます。杖の種類に合わせて様々な種類の杖おきがあります。

転倒防止装置

車椅子が後方に転倒しないようにするためのものです。段差昇降を介助するなど、日常生活上邪魔になる場合には折りたたみ式のものもあります。

転倒防止装置(折りたたみ式)

人工呼吸器・痰吸引器搭載台

人工呼吸器や痰吸引器などを車椅子に乗せられるように、座シートの下に台をつけることが出来ます。

電動車椅子

電動車椅子の種類

車椅子を自力でこぐことが出来ない場合に、電動車椅子を使うことが考えられます。様々な機能を持つものがありますが、電動車椅子が支給されるためには身体機能、使用目的、使用環境など一定の条件があります。

普通型

コントロールボックスについているジョイスティックレバーを、進みたい方向に倒すことで動かすことが出来ます。最高速度が4.5km/hと6.0km/hのタイプがあり、バッテリーが満充電の状態で約30km程度の連続走行が可能です。

ハンドル型

スクーターのようにハンドルで方向を変えるタイプです。ジョイスティックレバーの操作は困難だが、ハンドルの操作は可能である場合や、使用者の身体機能や生活環境などからハンドル型のほうが安全に操作ができる場合に適応となります。

簡易型

手動式車椅子の駆動輪に電動ユニットをつけることで電動化することが出来ます。通常の電動車椅子より軽量で、折りたたむことが出来るため、自動車などに積み込むことが出来ます。簡易型には切替式とアシスト式の2種類があります。切替式は通常の電動車椅子と同じように使えますが、走行距離は少なくなります。アシスト式は手で駆動する力に、モーターの力を補ってくれるタイプで上り坂や長時間の車椅子駆動が大変な方に適しています。

[簡易型(切替式)]

[簡易型(アシスト式)]

電動リクライニング式

長時間の座位保持が困難な方のために、電動でバックサポートが倒れる機構がついています。

電動リフト式

電動で座面の高さが上下するタイプです。

電動ティルト式

電動で座席とバックサポートが一定の角度を保ったまま後方へ倒せるタイプで、リクライニング式に比べ、操作時にお尻のずれが起きにくく姿勢保持に適しています

電動リクライニング・ティルト式

電動リクライニングと電動ティルトの両方の機能がついたもので、座位保持が困難で自力で姿勢を変えることが出来ない方などに適しています。

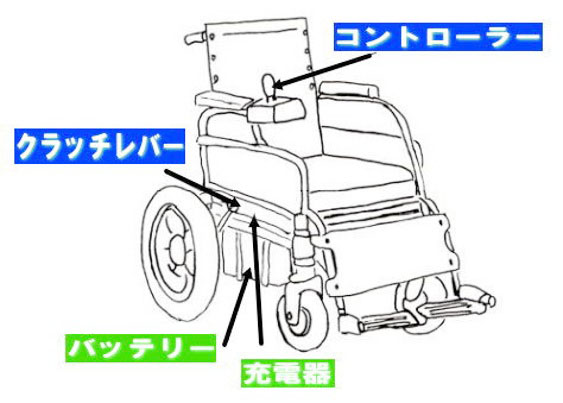

電動車椅子の各部の名称と役割

コントロールボックス

主電源や速度の切り替え、進行方向を変えるためのジョイスティックレバーがついています。ジョイスティックレバーには手がうまく使えない方のために、様々な形のものがあります。手が全く使えない方のために、あごで操作するものもあります。

バッテリー

[普通型用]

自動車用のものより高性能です。現在はバッテリー液の補充が不要なシールドバッテリーが主流となっています。

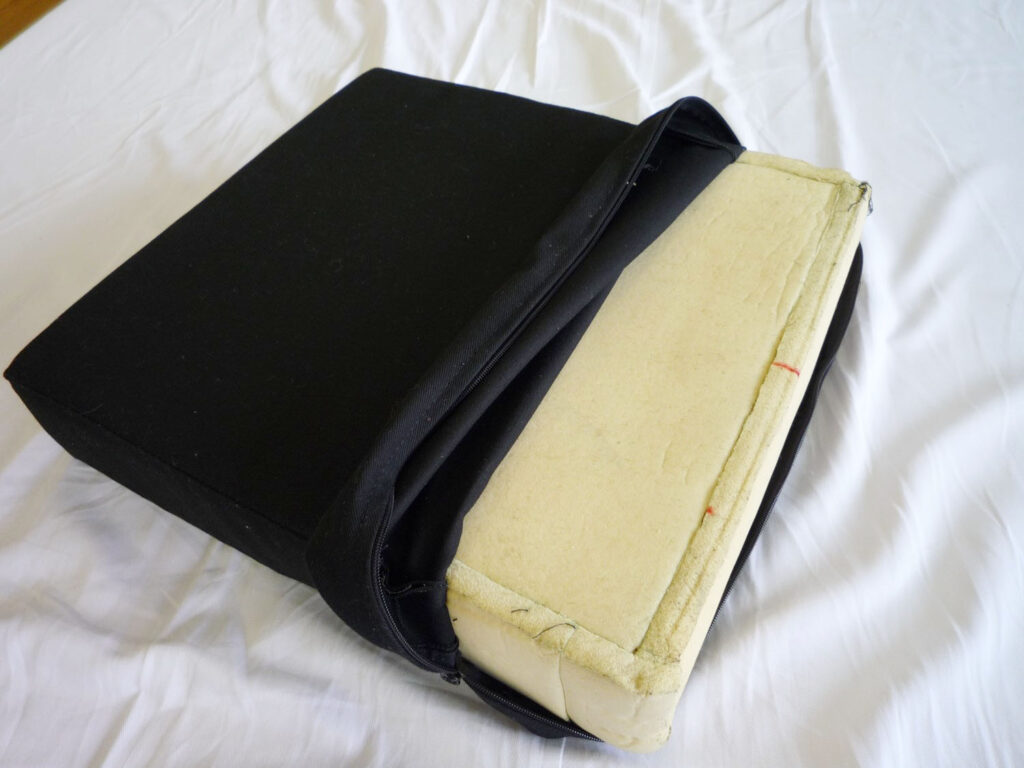

[簡易型用]

小型化するためにニッケル水素バッテリーを使用します。長距離走行が必要な場合には大容量のリチウムイオンバッテリーを使用しますが、支給には使用目的、使用環境など一定の条件があります。

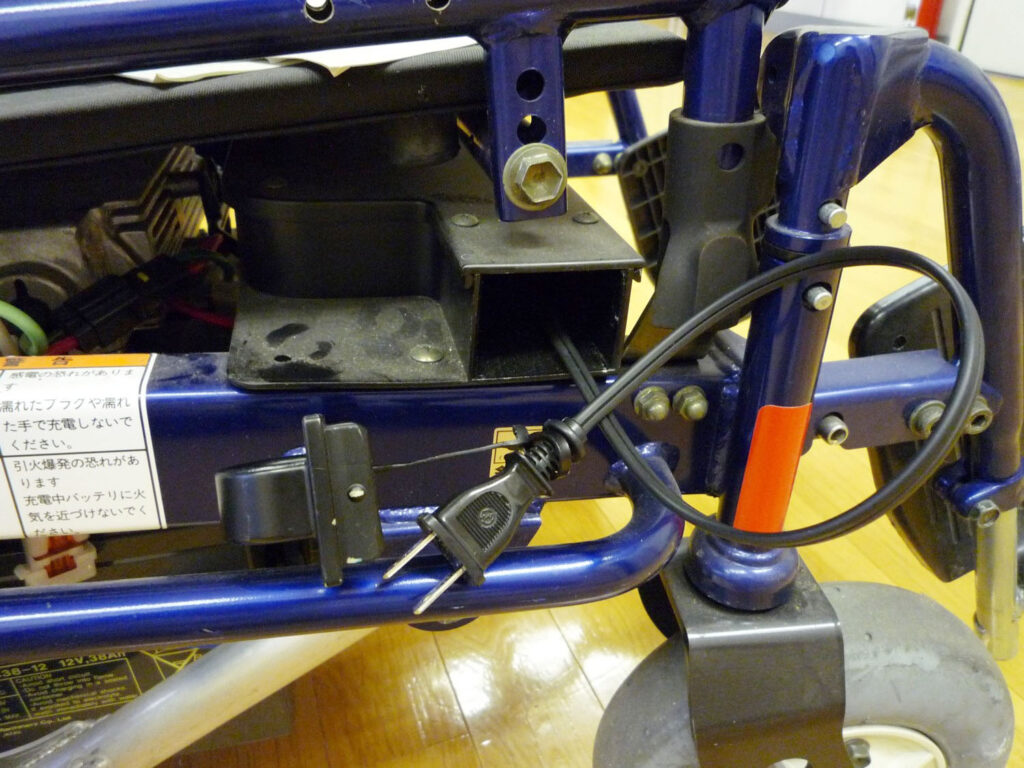

充電器

電動車椅子の本体に充電器が内蔵された内蔵充電器と、充電器が別になっている外部充電器があります

[内蔵充電器]

[外部充電器]

クラッチレバー

電動と手押しを切り替えるレバーです。このレバーを解除することで、介助者が手で電動車椅子を押して移動させることが出来ます。